原二七广场▼

这一时期是郑州城市规划和建设真正意义上的起步阶段。“苏联模式”规划方式的引入拉开了郑州现代城市规划历史的序幕。这一时期城市规划的主要特征是以安排项目建设的空间布局为主导,城市建设和住宅建设实行同步配套进行,最典型的是郑州中原区,沿陇海铁路一字排开的国棉厂,五厂、四厂、三厂、一厂、六厂,而在厂区之南一字排开就是家属区(国棉二厂在当时的老城区,属于接收资本家的棉纺厂,所以没有纳入整个中原区工业体系中)。在这一时期郑州被确定为省会,也是郑州今后若干年发展的重大转折之一。

“苏联模式”是一种理想蓝图式的城建规划,作为国家经济建设的调控管理,具有“国民经济计划延续”实施的保证作用。在当时中国内地大规模物质建设的特定环境下,富有许多实际的意义,规划较好的配合了工业建设,也为郑州的城市规划事业奠定了开创性的基础。这一阶段,被认为是郑州城市发展规划史上被执行的第一次,从此整个城市摆脱了有城市无蓝图,有建设无规划的阶段。郑州市奠定了主城区的框架和轮廓,从此郑州市作为省会城市名列于河南。

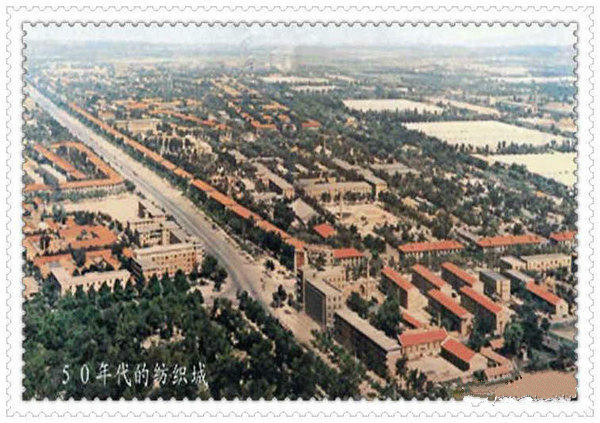

50年代的郑州中原区▼

从1958年到1984年

在这一阶段,由于政治起伏波动较大,因此也必然影响城市规划的发展。1958年为了适应“大跃进” 的需要,规划界提出普遍开展简化内容的“快速规划”。到后来为了满足少数大型工业需要,在一些山沟里出现了新型山区城市规划。这一时期城市建设的思想是“先生产,后生活”,实行“靠山、分散、隐蔽”的原则,采取低标准、大分散、乡村型城市的规划手法,结果是造成全国城市基础设施严重欠账。对于郑州,这个阶段主要是在前期的基础上进行补充,并未作出开创性的规划方案。郑州市整个城区被限定于现在的三环之内,甚至是二环之内,整体依然是“一五”期间的规划格局。当时用我一个老叔的话来说,郑州最长的公交车线路就是还是电车的101路。为什么,因为它六厂跑到了经一路电车公司,完成了整个郑州市区的穿越。

当然在这个时间段,郑州规划建设也是有一定的发展,文革之前包括:

1958年,设立上街区。

1959年,对原有的规划方案进行第一次的修订,将居住区划分为若干组团,加大绿地面积,使绿地系统更加完善。

1976年曾经做出一个修订的城市总体规划方案。

文革之后包括:

1986年编制“七五”时期城市建设近期规划,期限至1990年。1986年底,完成上街、新密两个卫星城的总体规划以及市属六县的总体规划以及回郭镇的总体规划。

“七五”时期完成市区127平方公里16个分区规划,其中包括郑州经济开发区总体规划,小李庄、须水、圃田3座卫星城总体规划,还有嵩山风景区、黄河游览区、浮戏山风景区规划。城市布局进一步明确中心城区规划控制范围:包括外环路以外三公里以内的地段。

进行火车站改造,以及郑州机场迁建工作。

新建华北水利水电学院等多所高校以及诸多研究所。

改造火车站及二七广场地区。

70年代的紫荆山▼

值得一提的是1981年编制城市总体规划方案。以市区为中心积极发展须水、圃田、小李庄等近郊发展区,远郊发展新密、上街等卫星城。预计人口在2000年不超过100万。对市区进行多中心布局,将全市分为四大块:花园路市场一带、碧沙岗市场一带、二七广场一带以及铁路体育场(大学路淮河路交叉口)一带。拓宽部分重要道路,规划德化步行街区,再建铁道立交17处,城市立交6处。

该方案1982年上报审批,1984年国务院批准。这是郑州经国务院审批的第二个总体规划。